自転車に乗っている以上、防げないトラブルの一つがパンクではないでしょうか?

そして忘れた頃に発生します。

そこでまずは「修理のやり方だけでも知っておくと安心?」と思い今さらですが記事にしてみました。

自転車店に持ち込める範囲での移動なら直ぐに解決となるのですが、移動距離が多い時にはそうは行きません。

例えば「天気がいいので少しサイクリングにでも行こうか?」と考えても、「トラブルに何も備えていない」と出かけるのも考えてしまいます。

「パンクしたことないから大丈夫!!」と思っていると・・・

「こんなところで・・・」「こんな時に・・・」発生するものです

楽しいサイクリングが、最悪の事態になってしまいます。

(数年経てばそれもいい思い出ですが・・・)

数人の仲間でのサイクリングなら誰かしら準備していて、また手際のいい人がサクッと直してラッキーでした。なんてこともあるようですが「いつも仲間が一緒」とは限りません。

パンクしやすい人、しにくい人

自転車にパンクはつきものです。

今まで一度もパンクを経験したことがない人は「かなり幸運!!」の持ち主です。

路面には様々なゴミが落ちております。それらを完全に避けるのは不可能です。

それなりのスピードも出ておりますし、下ばかり気にしては周囲の状況を把握できず大変危険です。

しかし、「よくパンクする人としない人」がいるのも事実です。

距離を乗る人は当然トラブル可能性も高くなります。タイヤでトレースする面積が増えれば確率的にはそう言えます。(計算はしていませんが、回数と時間だけの計算です。距離を基準にしたら同じ名のかな?)

注意するべきところで注意しているか

日頃のメンテナンスをしているか

これでパンクの確立をグッと下げることができます。

続いては具体的なトラブルを防ぐ走り方です。

トラブルを防ぐ走り方

自転車は軽車両で道路の左側を走行することになっております。それが少々曲者で道路の端には路面の横に溜まりやすいという現実があります。車の走行により吹き溜まりとなるためです。

そこを走行するので当然ですがゴミを踏むの可能性も高くなります。

対策としては、あまり端に寄り過ぎない事です。

道路の左側に少し多めに余裕を取りましょう。道路の状況にもよりますが、目安として縁石から50㎝は離れての走行をお勧めします。

左側の余裕を多くとる事により、パンクの回避と自動車との距離が近かった時の逃げ場となります。

気付けばレース時のサポートカーのようにぴったりと自動車が走行していたら焦ります。接触して転倒なんて事になりかねません。

結構な距離を取っていても、横に重機の大きなタイヤがあった時にはマジで焦ります。

主なパンクの原因 2種類

- ガラス片などを踏んで起こるもの(避けられない)

- 非常に不名誉なリム打ち(乗りて次第で避けられるかも)

リム打ちパンクは空気圧が少なかったり、段差に強く乗り上げた時、チューブが段差とリムに挟まって起きるものです。

走行時の注意、例えば歩道などに「ガツン」と乗り上げないだけでもこのパンクは防げます。

少しダサいですが段差を超える時は、片足を付いて前輪を持ち上げて乗り越える方が安全です。

私は調子に乗って段差を乗り越えて、パンクどころかリム自体を歪ませてダメにした人を何人も見ています。

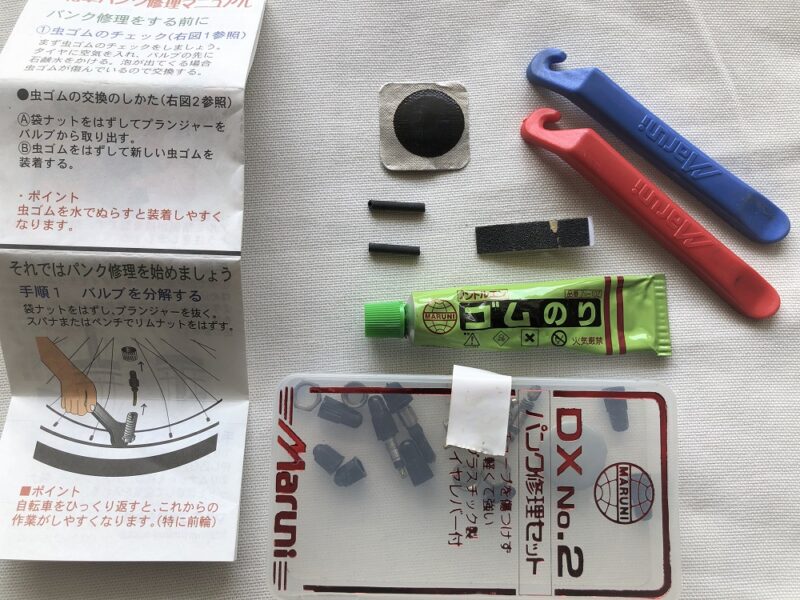

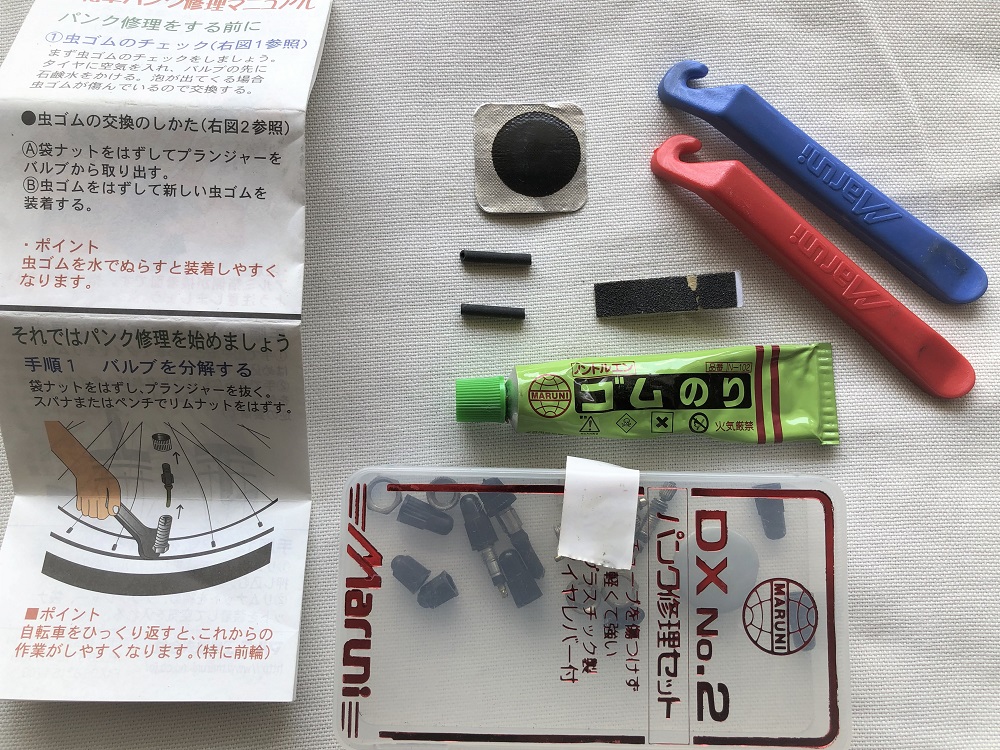

備えておきたい修理セット

- タイヤレバー 2本

- パンク修理キット(パッチ、紙やすり、接着剤、タイヤレーバーもここに入っているかも)

- 携帯用空気入れ

- 替えのチューブ(ロードバイク)

パンク修理のキットだけなら\100均でも購入可能です。

持っているだけで安心です。

修理マニュアルも入ってました。

パンク修理の手順

- タイヤの空気を拭く。(車輪を外した方がやりやすいです)

- リムとタイヤの間にタイヤレバーを差し込み、タイヤのふち(ビード)をリムから外す。

- 10㎝程ずらして2本目のタイヤレバーを差し込み同じ作業を繰り返す。(チューブを挟まないように)

- タイヤとリムの間に指を入れ、引き出すようにタイヤを外す。

- タイヤの片側がすべて外れたら中からチューブを引き出す。

- チューブに空気を入れ、頬に近づけて音と空気の感触で穴を探す。

- 穴が見つかったら、パッチより一回り大きく表面にサンドペーパーをかける。(接着しやすくする)

- 穴を中心に接着剤を塗って十分乾かす。

- パッチを張り付けてよく圧着する。

- チューブに空気を入れて空気が漏れていないか確認する。(他に漏れがないかも確認する)

- チューブに少し空気を入れ、タイヤに戻す。

- タイヤをバルブの部分からリムにはめ込んでいく。最後にバルブの反対側で完了する。

- ある程度の硬さまで空気を入れ、タイヤ、チューブ、リムを馴染ませる。

- タイヤに付いているリムラインがリムの淵から均等になるように調整する。

- 空気をパンパンに入れる。

改めて手順を書くと結構面倒に感じます。しかしやる事は「チューブの穴にパッチを張る」です。

タイヤをリムから外す、付けるが一番てこずります。

以前はサクッとできたので子供の自転車を直そうとしたら、ものすごく大変な思いをした経験があります。

タイヤがリムにはまらず「これサイズ間違えたかな?」位に・・・

分かれば簡単ですがコツがいります。

お守り代わりにパンク修理剤をお勧めします

結局は出先では修理剤が便利です。リム打ちのパンクでなければそれなりに対応できると思います。

思いますというのは「確信がない」からです。

私の経験では通勤中にパンクしてもその場で空気を入れ直して、そのまま会社へたどり付ける距離でした。

帰りに修理剤をタイヤに入れてから空気を入れる。「空気漏れはないようだ!!」となりましたがやっぱり確信がありません。そのまま数ヶ月何もなく乗れましたが、不安が全くないか?と言われると多少はありました。

でも出先で直ぐに対応できるのなら1本持っていた方が安心です。

パンク修理のまとめ

いかかでしたか?作業自体はチューブにパッチを貼るだけです。

しかし、やってみると意外にてこずったりします。

以前はこんなにてこずった感じはしませんでしたが、久しぶりに行うとサイズ間違えたのかな?位に硬くてなかなかビードがはまらないものがありました。

パンクしてなくてもタイヤの取り外しの練習を・・・しておいた方がいいとは思います。

しかしここまではしないですよね。

なので、せめて最悪の時のために知っておくための内容でした。

スマホの電波が届けばその場で検索して対応すればいいだけの事ですがね。

後はお守り代わりにパンク修理剤を携帯することをおすすめします。

パンクした時のための安心感はあります。

参考にする事態が起こらない事を祈っております。

ありがとうございました。

コメント