「最近ブレーキの利きわるいな~」と思いつつそのまま利用・・・よくある事です。

ブレーキに違和感を感じての走行は「大変危険です!!」

「自転車のブレーキ」の利き具合ですが、気づかないうちに「ワイヤーの伸び」や「ほつれ」などの不具合が出る事があります。

不具合の出ている状態でも体が慣れてしまうので、長い間気が付かずに「そのまま乗り続けていた」という事が結構あります。

ある日突然「ブレーキワイヤー」が破断し、「止まらない!!」と言った事態にもなりかねません。

「破断」なんて難しい言葉を使いましたが、「ワイヤーが切れた」事です。

「ブレーキワイヤー」が切れた場合は「即交換」です。

「ブレーキが利かない!!」と言った事態にもならないためにも「簡単にできる調整方法」を記しました。

「ブレーキ」は命を守る大切な装備です。不具合を感じた場合は「直ちに調整」を行いましょう。

もし「ワイヤーのほつれ」が出ていた場合は「即交換」することをおすすめします

妻から借りた「ママチャリ」で買い物へ行った時のことです。

平坦なところをいつも通り走っていました。

しかし、道中の下り坂で「ブレーキレバー」を握ると「ブレーキレバー」が「ハンドルバー」にくっついてしまった事がありました。

「ブレーキレバー」が「ハンドルバー」にくっ付いてしまうと、「もうこれ以上レバーを握る事ができない」状態になります。

かなり焦りました「思ったように止まらない」のですから。

本人だけなら重量も軽く不具合を感じなくても「荷物を積んだ状態」では「想像以上にブレーキの利きが悪くなる」事があります。

この記事では日常的にできる「簡単なブレーキの調整方法」を紹介します。

「ブレーキの利き具合」を最適な状態に保ち、快適で安全な移動を行うためです。

そして何よりも「突然のトラブルを未然に防止する」のが一番の目的です。

また、少し余計な事ですが「ブレーキキャリパー」の交換についても記しました。

「デュアルピボットブレーキ」への交換によりブレーキのフィーリングがアップします。

金額的には 1,500円位です。

多少のDIYができる方でしたら比較的簡単に交換が可能です。

直ぐに効果が実感できますので「ブレーキの利き」に不安を感じたら是非チャレンジしてみてください。

簡単な【ブレーキ】の調整方法(前輪)

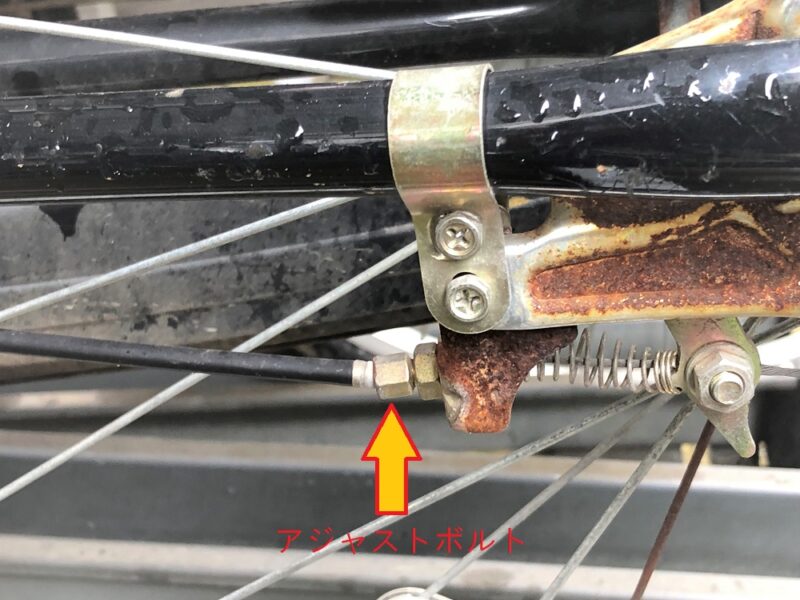

↑画像が汚いですが・・・というよりパーツに年季が入っています。

前の「ママチャリ」から移植した「デュアルピボットブレーキ」です。

「ブレーキキャリパー(アーチ状の部分)」の「ブレーキワイヤー」の付いている部分に「アジャストボルト」が付いています。(写真は汚い・・・)

「アジャストボルト」を反時計回りに回して(ワイヤーを張る)「ブレーキレバー」の引き具合の調整をします。

今回はさびさびなので「プライヤー」を使用して調整しました。

アジャストボルトを「反時計回り」にまわす(ワイヤーを張る)

「以上です!!」

※「アウターワイヤー」の長さが長くなることにより、「インナーワイヤー」の張りが強くなるという事です。

「ブレーキレバー」の引きしろがハンドルバーの半分位になるよう調整します。(好みに応じて引き具合を調整)

「ブレーキレバー」を握る前

画像の関係から「ロードバイクのSTI」です。

「ブレーキレバー」を握った時

握った時に半分になるのが目安です。

- 手の大きい人は半分引いたところで「ブレーキシュー」があたる位

- 手の小さい人は2/3引いたところで「ブレーキシュー」があたる位

「アジャストボルト」で調整しきれなくなった場合は・・・

「アジャストボルト」を時計回りに回し、調整前の状態に戻します。(アウターワイヤーが短くなった状態)

「ブレーキワイヤー」の「固定ボルト」(10ミリのボルト)を緩めます。(これはブレーキキャリパーによって違います。六角レンチの場合もあります)

「ブレーキワイヤー」を引っ張って「ブレーキレバー」の引き具合を調整し、丁度いいところで「固定ボルト」を締め付けます。

文字に表すと「非常に面倒」な感じがします。

簡単に言うと「ワイヤーを引っ張って固定する」だけです。

その後は引き具合を「アジャストボルト」で微調整します。

邪道かも知れませんが「ブレーキワイヤー」の固定ボルトを緩めたら「ブレーキワイヤー」を5㎜程引っ張って固定して確認する・・・方法が簡単です。

ボルトの締め具合は「ブレーキレバー」を強く握っても「ブレーキワイヤー」が抜けないのが前提です。(固定ボルトを力任せに締め付けてバカにしない程度に締め付けましょう)

しっかり締め付けたはずなのに「ズルッ」と抜けてしまう事があります。

締め付け具合は経験でもあります。

ワイヤーで駆動するものは「インナーワイヤー」を引っ張って駆動させます。

「アウターワイヤー」の長さが長くなれば、「インナーワイヤー」にテンションをかける事になります。

これは、次の項の後輪でも同じですし、「シフトワイヤー」の調整でも原理はすべて同じです。

簡単な【ブレーキ】の調整方法(後輪)

後輪も前輪と基本は同じです!!

「ママチャリ」の場合は「バンドブレーキ」「ローラーブレーキ」が主流です。見た目は同じような形状です。

後ろのブレーキも同じように「アジャストボルト」が付いております。

「アジャストボルト」を反時計回りに回して「ブレーキレバー」の引き具合の調整をします。(前輪と同じです)

「アジャストボルト」による調整は簡易的な通常?日常的に行える調整です。

次は「ブレーキワイヤー」の破断による交換方法を記します。

「ブレーキワイヤー」の交換は個人でも可能です

「ブレーキワイヤー」の購入は自転車店やホームセンターで購入が可能です。

前輪用と後輪用で当然ですが長さが違います。

使用している「自転車」にメジャーを当ててざっくり計測すれば問題ないでしょう。

- 前輪用は65~75㎝

- 後輪用は165~175㎝

この長さが目安になります。商品の後ろに説明が書いてありますので少し長めのものを購入し、「ワイヤーカッター」で「カット」して使用します。

長い分にはカットできますが、短いとどうにもなりませんので・・・

もう一点注意することがあります。

「ブレーキレバー」に取り付ける「タイコ」と呼ばれる「留め金」の形状に注意が必要です。

「一般車用」と「スポーツ車用」があります。これは購入前に自分の「自転車」に使用されているタイプを確認すれば大丈夫です。

中には両用のものもあります。「インナーワイヤー」の両端にそれぞれの「タイコ」が付いているタイプです。

「一般車用」の反対端に「スポーツ車用」が付いてます。

使用する時には不要な方をカットします。「一般車用」が必要なら、反対側に付いている「スポーツ車用」の「タイコ」をカットします。

「アウターケーブル」色は黒とグレーあたりが置いてあります。経年変化で左右の色の差が気になるようでしたら、前後両方交換してしまってもいいものです。(気分がいいです)

えっ、個性を出したい?

最近は「アウターケーブル」のカラーも色々販売されてます。好みで変えてみるもの面白いです。

結構「自転車」の印象が変わります。

しつこいですが「気分」が変わります。

「アウターケーブル」の長さはハンドルを操作した時に無理な力が加わらず、「ブレーキレーバー」の引き具合に不具合を感じない長さにします。

あまり長くても格好悪いし、左右非対称なのも見栄えが悪いです。

替える前の「アウターケーブル」の長さに合わせて交換するだけ!!

コレだけですけど「知らないとできないのが交換作業」です。

分かってしまえば「ブレーキ」以外の「シフトワイヤー」でも原理は同じです。

長さを合わせて交換するだけですので・・・

「ママチャリ」のワイヤー交換ならこれで簡単にできます。

「ロードバイク」のブレーキワイヤーの交換

「ロードバイク」の場合は「ハンドルバー」に「アウターワイヤー」がはわせてあるので、「バーテープ」の巻替えもしなければなりません。「バーテープの交換は少々面倒です。

「バーテープ」の交換が面倒と感じる方は「ロードバイク」には手を出さない事です。

最初は上手に行なえなくても何回か行えば慣れます。「テープの材質」によって巻き具合が変わります。少しずつ確かめながら巻いてください。

何とも不親切ですが基本は「分解する時と逆の手順で元に戻す」です。

「バーテープ」を外す時にどのような順序で巻かれていたのか「しっかり確認」しながら作業しましょう。

どんな部品でも言える事ですが「外す時にしっかり確認」する事が「組付け」を楽にします。

「ワイヤー交換」に必要な道具

「ワイヤーカッター」がない場合は「ペンチ」や「ニッパー」でカットを考えると思います。

しかし「ステンレスのワイヤー」はとても硬くてなかなか切れません。

「ワイヤーカッター」の購入をおすすめします。

「アウターケーブル」をカットした後は穴がつぶれてしまう場合があります。

カット断面は「金やすり」で丁寧に処理します。

私も貧乏な高校生の頃は仕方なく家にある「ニッパー」で切断を試みました。

なるべく「ワイヤーがほぐれない」ように、数本ずつカットしたのを覚えております。

ワイヤーがほぐれてしまうと「格好悪い」し「危険」です。

結局のところ、このような「カット断面の処理」に慣れていないと面倒なのかも知れませんね。

そもそも「基本的な工具が無い」とか・・・

簡単と書きながら「人によっては簡単ではない?」少し反省させられます。

面倒な方は自転車店にお願いした方が無難かも知れません。

工賃込みで2,000円位でしょう?

知識と時間、工具の代金を考えるとお金で解決してしまった方が得です。

「ワイヤーカッター」を使用すると「アウターワイヤー」も「インナーワイヤー」もサクッと切断できます。

【応用】前ブレーキの「キャリパー交換」でカチッとしたフィーリングに!!

ここからは少し応用です。キャリパーの交換を紹介します。

一般的に使用されている「シングルピボットブレーキ」(アーチがペラペラなもの)から電動アシスト自転車に使用されてる、「デュアルピボットブレーキ」(かっちりできている)に交換してしまおうという内容です。

「ブレーキキャリパー」を交換すると「カチッ」とした使用感になります。

「ブレーキアーチ」の「ゆがみが減る」事と、「テコ」の支点が変わるためです。

「ブレーキレバー」の引き具合が変わってしまうのを気にされる方もいるかも知れません。

しかし、今まで2台交換して運用しています。

「ブレーキをかけた時」の頼りない「ふにゃふにゃ」した感じから、しっかりした感じに変わります。人によって最初は違和感を感じると思います。

「ブレーキキャリパー」の種類の説明

- 「シングルピボットブレーキ」はごく普通のママチャリにや子供用自転車に使用されているブレーキです。

- 特徴はブレーキをかけた時に「ふにゃふにゃ」した感じがします。正直、止まりにくいブレーキです。

- 荷物を積んでいない時には特に不便を感じませんが、荷物が多い時や下り坂では少し不安を感じます。

- 「デュアルピボットブレーキ」は支点が2か所ありブレーキをかけた時に「カチッ」とした感じがします。

- 電動アシスト自転車に使用されています。重量があっても制動力を確保するためです。

- 最近の「ロードバイク」では主流は「デュアルピボットブレーキ」です。

30㎏以上の車体重量で「子供乗せサイクル」に採用されているものです。これを一般的な「ママチャリ」に装備するとブレーキの利きがしっかりしたものになります。

自転車店で修理部品を見て頂くと、アーチの部品が肉厚なのが分かります。ブレーキをかけた時にアーチのゆがみが少なく支点からの距離が遠いので、ブレーキの利きがよくなります。

写真は「デュアルピボットブレーキ」です。「シングル」に比べるとがっちりした作りです。

画像は体裁の関係で「ロードバイク」のものです。

「デュアルピボットブレーキ」へ交換するだけでも制動力が上がります。

交換は比較的簡単です。

交換の手順(シングル→デュアルピボットブレーキ)

- ブレーキワイヤーの固定ボルトを緩める

- ブレーキキャリパーのボルトを緩めてはずす

- 新しいキャリパーを取り付ける

- リムとブレーキシューの隙間を調整しつつワイヤーの固定ボルトを締める

- 調整ネジでブレーキシューの隙間を微調整する

簡単に説明すると以上です。

交換するとブレーキフィーリングが「カチッ」とした感じに変わります。

もともとは「シングル」を使用しておりましたが、「ブレーキシュー」が減ってしまったタイミングで「デュアルピボットブレーキ」へ変更しました。自転車を新しくした時もブレーキは移植しています。

【ママチャリ】のブレーキ調整についてのまとめ

- 通常のブレーキの調整はアジャストボルトを反時計回りにまわして調整します。

- アジャストボルトで調整しきれなくなったら、アジャストボルトを一度時計回りで締める。

- ワイヤーの固定ボルトを緩めて少しワイヤーを引っ張って固定する。

制動力を上げるには「シングル」から「デュアルピボットブレーキ」への交換がおすすめです。

比較的簡単にでき、効果が高いです。

ぜひ、試してみてください。

ブレーキの利きがカチッとしたものになります。

では楽しいサイクルライフを送りましょう。

ありがとうございまいた。

「メンテナンス」に使用する工具については【ママチャリ】メンテナンスに必要な 超・超基本工具3選に記してあります。

よろしければ参考にしてください。

コメント